Planlose Migration als Roms größte Bedrohung seit seinem Krieg mit Hannibal oder das Ende dreier germanischer Stämme und der Anfang vom Ende Roms

Vor 113 v.u.Z. gab es keine Kontakte kriegerischer Art zwischen irgendwelchen Germanen und Rom. Doch schon die ersten Schlachten zwischen den beiden zeigte, wer hier wer war, denn wie üblich agierte Rom hinterhältig und intrigant, während die Germanen geradezu naiv, planlos und unvorsichtig handelten und teuer dafür zahlten – tatsächlich mit dem Untergang drei ihrer Völker! Unsere Kenntnisse zu den Kimbern (plus Teutonen und Ambronen) stammen fast ausschließlich aus römisch-griechischen Autoren wie Plutarch, Strabon, Florus und Tacitus. Archäologische Eigenzeugnisse der Kimbern fehlen.

Mich interessiert in diesem Essay, wieso die Kimbern Rom nicht einnehmen wollten, denn im Gegensatz zu Hannibal, der maximal ca. 50 000 Mann anführte und nach seinen Siegen (Cannae u.a) erkannte, dass er eine Stadt mit ca. 500 000 Einwohnern nicht einnehmen konnte bzw. halten, waren es nach seriösen Schätzungen bei den Germanen mind. 300 000 Menschen, die unterwegs waren, und davon wenigsten 120 000 Kämpfer. Die Kimbern mit oder ohne Tross, also Frauen, Kinder, Alte und Kranke, hätten Rom locker erobert, so wie das andere Germanen 270 Jahre später taten.

Der Weg der Kimbern, Teutonen und Ambronen

Migration, Zwangslagen und Fehlinterpretationen (ca. 123–101 v. Chr.)

Einleitung: Keine Invasion, sondern Bewegung

Die Wanderung der Kimbern gehört zu den am stärksten missverstandenen Ereignissen der antiken Geschichte. In der römischen Überlieferung erscheint sie als Serie „barbarischer Einfälle“, die erst durch römische Disziplin und Reformen beendet worden seien. Diese Perspektive ist jedoch das Ergebnis römischer Angst- und Legitimationsnarrative, nicht das Ergebnis nüchterner Analyse. Tatsächlich handelte es sich bei den Kimbern nicht um einen geplanten Eroberungszug, sondern um eine langandauernde, mehrphasige Großmigration, die durch äußere Zwänge, politische Blockaden und strukturelle Fehlentscheidungen der römischen Republik eskalierte. Der Weg der Kimbern ist kein geradliniger Marsch, sondern ein Zickzack aus Sackgassen, Umorientierungen und erzwungenen Kurswechseln. Wer diesen Krieg gewann, wissen wir, doch wieso und was daraus heute noch zu lernen sei, behandelt dieses Essay.

Ursprungsraum: Jütland und der nördliche Rand der Welt

Antike Autoren (v. a. Strabon, Plinius) lokalisieren die Kimbern im Bereich des heutigen Jütlands. Archäologisch lässt sich dort im späten 2. Jh. v. Chr. eine Phase von ökologischer Instabilität feststellen.

- Küstenerosion um 125 v. Chr., deren Signifikanz für die Wanderbewegung heute noch untersucht werden

- Überschwemmungen, daraus resultierende

- Versalzung von Böden

- Klimatische Verschlechterung, unabhängig von Fluten und Versalzung

Für eine agrarisch-pastorale Gesellschaft ( d.h. Ackerbau + Viehzucht, von pastor = Hirte) mit begrenzten technischen Mitteln bedeutete das nicht Krise, sondern Existenzbruch. Migration war keine Option unter vielen, sondern eine Notwendigkeit. Die Kimbern ziehen nicht als Kriegerverband weg, sondern als Gesellschaft. Alle kamen mit, Männer, Frauen, Kinder, Vieh, Wagen und religiöse Spezialisten (Seherinnen), deren Rolle noch tragend gewesen sein könnte -nach unbelegten Thesen!

Bild unten: Kimbern, Teutonen und Ambronen, der Weg von 123-101 v.Chr.

Der erste Zug nach Süden: Entlang von Elbe und Donau

Der naheliegende Weg führte entlang bekannter Flusssysteme, durch dünn besiedelte Räume und mit Anschluss an bestehende Handels- und Kontaktzonen. Der Zug folgt keinem „Masterplan“, sondern einem logischen Bewegungsmuster: Flüsse sind Orientierung, Versorgung und Verkehrsweg zugleich. Ja der Strom der drei Völker ist selbst als Wasserfluss zu verstehen-Widerstand wird vermieden, oder wie bei fliessendem Wasser, umgangen. Zwischen Elbe und Oder ging es Richtung Donau. Die Donau wird vorerst zum zentralen Korridor. Hier begegnen die Kimbern keltischen Gruppen mit lokalen Machtgefügen. Diese Kelten werden jetzt und später absorbiert, bekämpft oder vertrieben. Die Gegend ist bereits römische Einflusszone. Bis hierhin verläuft die Migration relativ konfliktarm. Wir sind im Raum des heutigen Belgrads. Man nahm, was man kriegen konnte, Widerstand wurde zwar gewaltsam gebrochen, aber man suchte Siedlungsland und war auf keinem Vernichtungsfeldzug. Der Treck marschierte von Frühling bis Herbst. Übernachtet wurde auf oder unter dem Wagen, am Feuer, in Höhlen. Man ass, was gejagt, erpresst oder vom Wald hergegeben wurde, oft Wurzeln, Beeren, Grütze.

Der Donauraum ist als Sackgasse zu verstehen: Im mittleren Donauraum beginnt das eigentliche Problem. Der Balkan ist dicht strukturiert. Dort wohnen Illyrer, Thraker, Makedonen. Römische Interessen greifen bereits weit nach Norden. Für eine wandernde Großgruppe heißt das, dass es kein freies Siedlungsland, keine leeren Räume aber dafür hohe militärische Risiken gibt. Hier zeigt sich ein Grundmuster: Migration funktioniert nur dort, wo Machtlücken existieren. Der Südosten bietet diese Lücken nicht.

Der Richtungswechsel an der Save: Warum nach Nordwesten?

Zwischen Save und Donau erfolgt ein abrupter Kurswechsel, weg vom Balkan, weg vom Südosten, hin zu den Ostalpen. Dieser Wechsel ist keine Flucht, sondern eine Neuausrichtung. Gründe hierfür sind blockierte Räume im Südosten, Gerüchte und Informationen über dünn besiedeltes Noricum mit seiner wirtschaftlichen Attraktivität und vor allem fehlende Kenntnis über römische Reaktionslogik. Für die Kimbern erscheint der Alpenraum politisch fragmentiert, kontrollierbar und verhandelbar. Ich habe des Öfteren gelesen, dass an der Save die kimberischen Seherinnen aus dem Blut geopferter Menschen herausinterpretierten, dass die Götter ihnen befahlen, wieder Richtung Norden zu marschieren. Gleiches sah ich in „Sturm über Europa 1 – Kimbern und Teutonen“ (Doku ZDF 2002), wo das explizit in Minute 29 als Erklärung dieses Richtungswechsels herangezogen wurde. Blut tropfte dort auf einen Stein und die alte Seherin wies nach Nordwesten. Man kann das glauben, aber wissen tun wir nichts. Zehn Jahre waren die drei Stämme bereits unterwegs und hatten jede Menge militärische Erfahrung. Rom wurde argwöhnisch, obwohl sie sich von Rom wegbewegten.

Noricum: Warum Rom hier eingreift

Noricum war zwar kein römisches Provinzgebiet aber enger Verbündeter. Diese Gegend war Lieferant von hochwertigem Eisen und damit strategisches Vorfeld Roms. Aus römischer Sicht bedeutet der Zug der Kimbern, dass sich eine unkontrollierte Großgruppe der alpinen Schwelle Italiens nähert. Rom reagiert darauf nicht defensiv, sondern präventiv-aggressiv.

Noreia (113 v. Chr.): Eskalation durch Fehlkalkulation

Dem Konsul Gaius Papirius Carbo, der interessanterweise von Anhängern des Marius 82 v. Chr. getötet wurde, wird ein Heer unterstellt, er sucht die Kimbern und trifft sie nahe Noreia, eine heute nicht mehr auffindbare Ortschaft, manche sagen Neumarkt in Kärnten, manche verlegen sie gar nach Gallien. Entscheidend aber ist hier, dass die Kimbern verhandeln wollen, sogar um Siedlungsland baten, aber Carbo stattdessen einen Hinterhalt plant. Das verstand er unter klassischer römischer Machtdemonstration. Der Plan scheitert, da Geländebeschaffenheit und Wetter vorerst auf germanischer Seite sind und den Römern eine Fehleinschätzung der gegnerischen Kampfkraft unterläuft. Das Ergebnis ist eine massive römische Niederlage – 24 000 von 30 000 Legionären fallen. Ein Gewitter verhinderte die totale Vernichtung der Römer, da die Germanen dieses Gewitter für den Zorn der Götter hielten, den sie mehr fürchteten als alles andere, und den Gegner laufen lassen. Wahrscheinlich sind die Römer aber auch nur einfach schneller mit Rüstung als die Germanen mit Lederwams gerannt … .

Bild unten: Wo isser denn, der Römer?

Die Kimbern ziehen weiter, nicht nach Italien, sondern geradewegs der Linie nach Norden / Westen. Und jetzt ist die grosse Frage: Warum zogen sie weiterhin nach Norden? Der Weg nach Süden war doch frei. Italien war offenbar nicht ihr Ziel. Wichtig: Die Kimbern nutzen jedenfalls den Sieg nicht, um nach Italien vorzustoßen. Das zeigt mir eindeutig, dass Rom nicht im Fokus war. Die Kimbern hatten offenbar keinen „Rom-Plan“. Das ist ein häufiger moderner Denkfehler. Für die Kimbern (und Teutonen) war Rom kein symbolisches Zentrum, auf das man „marschiert“, sondern zunächst nur ein weiterer Machtfaktor unter vielen. Ihre Bewegung war keine Eroberungskampagne, sondern eine Großwanderung mit Familien, mit Vieh, mit Wagen. Ihr Ziel war Siedlungsland, nicht die Einnahme einer Metropole. Die Rolle von Seherinnen an diesem Punkt? Ich wünschte, ich wüsste es. Kein antiker Text sagt vorher und nachher: „Die Seherinnen befahlen den Marsch zu den Alpen.“ Aber ein so abrupter Richtungswechsel kann durchaus mit etwas Phantasie so gedeutet werden: „Die Götter verwehren den Weg nach Süden“ oder „Hier ist der richtige Pfad“. Ich komme noch darauf zurück.

Erstes Kurzfazit: Der Richtungswechsel zwischen Save und Alpen erklärt sich am besten durch eine strategische Umgehung blockierter Räume. Der Alpenraum erschien als der einzige gangbare Korridor, was direkt zur Begegnung mit Rom bei Noreia führte. Die Schlacht war nicht geplant, sondern das Ergebnis eines römischen Eingreifens.

Situation in der Noch-Republik Rom um 114 v. Chr – Spannungen, Kriege und mehr

Was war da los mit Rom? In Rom hatten alle im Jahre 114 v. Chr. massiv Schiss. Aus römischer Sicht war die Lage ja auch brandgefährlich: Eine unbekannte Großgruppe (Hunderttausende, inkl. kampferprobte Krieger und was die Frauen später taten, kam nicht in den kühnsten römischen Vorstellungen vor) kommt aus dem Donauraum, bewegt sich auf den Alpenrand zu, genau in ein Gebiet, das Rom als Vorfeld Italiens betrachtete (Noricum). Und jetzt der Punkt, den Rom nie mochte: Unberechenbare Barbarenbewegungen. Die Römer dachten nicht in Schema „Wanderung“, sondern in Schema Invasion, Einfall, der Vorstufe zum Italienzug. Noricum war kein „fernes Ausland“, sondern Vorhof. Wichtigster Punkt: Noricum war römischer Verbündeter, Lieferant von Eisen (Noricum-Stahl!) und strategisch extrem wichtig. Wenn da eine Großgruppe reinzieht, ist das massiv römisches Sicherheitsinteresse, auch ohne formellen Krieg. Roms Logik: „Wenn wir sie jetzt nicht stoppen, stehen sie morgen in Italien und nehmen uns die Scheisshäuser und Fussbodenheizungen weg.“

Bild: Röm. Klo um 100 v. Chr. Dafür lohnt es sich doch heute noch, zu kämpfen.

Um 114 v.u.Z. befand sich die Römische Republik in einer Phase tiefgreifender Spannungen, die sich aus militärischer Expansion, inneren Machtkämpfen und sozialen Verwerfungen speisten. Rom war zur beherrschenden Macht des Mittelmeerraums aufgestiegen, doch der äußere Erfolg verdeckte nur notdürftig die wachsenden Probleme im Inneren. Die ständigen Kriege hatten den Staat geprägt, seine Eliten bereichert und zugleich große Teile der Bevölkerung verunsichert und verarmt. Militärisch war Rom nahezu ununterbrochen gefordert. In den Jahrzehnten zuvor hatte man Spanien, Griechenland und große Teile Kleinasiens unterworfen. Diese Expansion setzte sich fort, auch wenn sie nicht immer als glorreicher Eroberungszug erschien. Besonders im Norden kündigten sich neue Gefahren an, eben durch die hier behandelten germanischen Stämme der Kimbern, Ambronen und Teutonen, deren Wanderungen bald zu weiteren verheerenden Niederlagen für Rom führen sollten. Die Kriege banden enorme Ressourcen und verlangten immer neue Rekruten, noch nicht aus dem Plebejern, doch meist aus der bäuerlichen Bevölkerung Italiens, die dadurch ihre Höfe vernachlässigte oder ganz verlor. Parallel dazu verschärfte sich die soziale Krise. Der Zustrom von Kriegsgefangenen führte zu einer massiven Ausweitung der Sklaverei. Großgrundbesitzer kauften billige Arbeitskräfte und verdrängten freie Bauern von ihrem Land. Diese Entwicklung hatte bereits früher zu politischen Reformversuchen geführt, etwa durch die Gracchen, doch um 114 v.u.Z. waren ihre Ansätze gescheitert und die Gegensätze blieben ungelöst. Die Republik wirkte nach außen stark, im Inneren jedoch zunehmend zerrissen. Besonders deutlich traten diese Spannungen in den Sklavenaufständen zutage. Zwar lag der große erste Sklavenkrieg auf Sizilien etwas vor dieser Zeit, (zwischen 136 und 132 v. Chr.), doch seine Nachwirkungen waren noch spürbar. Der zweite Sklavenaufstand kam tatsächlich 104 v.Chr. und dauerte drei Jahre, fiel also genau in die Zeit der grossen Schlachten gegen die Germanen. Die Furcht vor neuen Erhebungen blieb begründet allgegenwärtig, denn Millionen von Sklaven lebten unter oft brutalen Bedingungen. Ihre Aufstände waren nicht nur Ausdruck individueller Verzweiflung, sondern ein Symptom eines Systems, das auf Ausbeutung und Ungleichheit beruhte. Die römische Oberschicht reagierte mit Härte, nicht mit Reformen, was die Gewaltspirale weiter antrieb. So zeigt sich das Rom um 114 v.u.Z. als eine Republik im Ungleichgewicht. Kriege sicherten Macht und Reichtum, untergruben aber zugleich die soziale Basis des Staates. Sklavenaufstände und politische Konflikte waren keine Randerscheinungen, sondern Warnzeichen eines Systems, das sich seinem eigenen Wandel widersetzte und damit den Boden für die Krisen der folgenden Jahrzehnte bereitete.

Gründe der ersten Niederlage Roms gegen Kimbern & Co

Ganz klar ist der wichtigste Grund die Profilierungssucht römischer Konsuln, die im System liegt. Der verantwortliche Mann: Oben genannter Gaius Papirius Carbo, Konsul 113 v. Chr. Typisch spätrepublikanisch: militärischer Erfolg = politische Karriere. Ein „Barbarensieg“ = Ruhm, Triumph, Einfluss. Carbo zieht mit einem Heer Richtung Alpen, tut nach außen diplomatisch, plant intern einen Hinterhalt. Plutarch ist da ziemlich klar: Die Kimbern wollten verhandeln – Carbo wollte sie reinlegen.

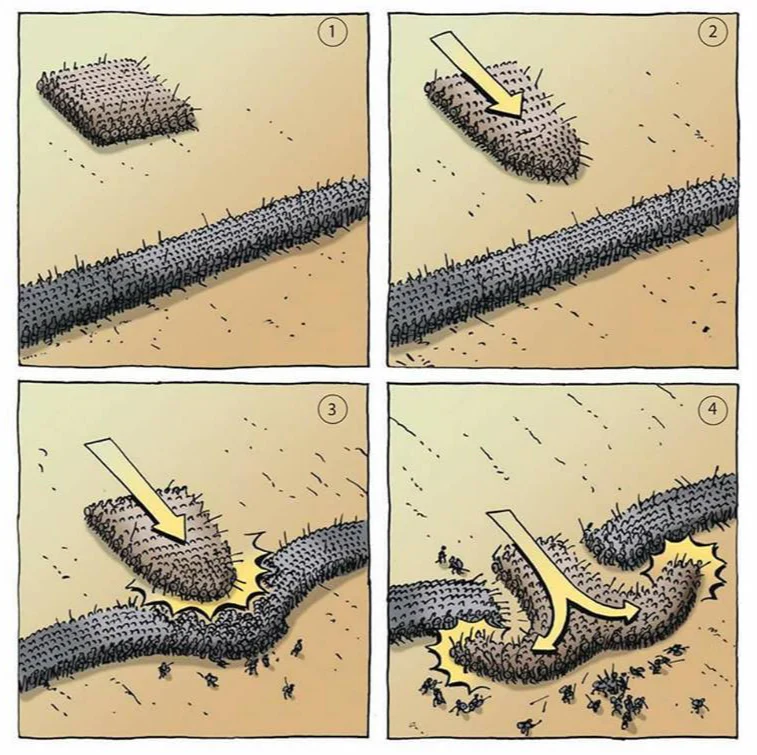

Warum der Hinterhalt? Weil die Römer glaubten, dass die Kimbern militärisch unterlegen seien, sie ungeordnet und leicht einzuschüchtern sind. Das war eine katastrophale Fehleinschätzung. Als der Hinterhalt aufflog, kam es zur Schlacht bei Noreia, während der das Gelände und Wetter kippen und die Römer zerlegt werden. Die Germanen hatten nämlich schon ein gewisses strategisches know how, Schlachtpläne etc. Man nenne nur die sg. «Eberkopf-Formation», mit dem die röm. Phalanx durchbrochen wurde.

Nach Noreia: Rom hat den Geist selbst aus der Flasche gelassen. Vor Noreia: Kimbern = Wandergruppe mit offenem Ausgang. Nach Noreia: Römer = feindliche Macht, Krieg = Realität. Die Eskalationsspirale beginnt. Ironie diese Begegnung: Ohne Carbо hätte es den Kimbernkrieg in dieser Form vielleicht nie gegeben. Wollten die Römer „Beef“? Nüchtern formuliert: Sie wollten keinen großen Krieg aber sie wollten abschrecken, dominieren und Kontrolle demonstrieren. Und genau das ging schief. Fazit: Die Römer haben bei Noreia nicht reagiert, sondern provoziert. Aus Angst vor einer möglichen Bedrohung haben sie eine reale geschaffen. Carbo suchte Ruhm – und bekam stattdessen eine Niederlage, die Rom fast ein Jahrzehnt lang verfolgte. Rom dachte: „Ein Ausrutscher, kein Warnsignal“. Nach Noreia (113 v. Chr.) war die römische Deutung nicht: „Wir haben es mit einem neuen Gegnertyp zu tun.“ Sondern der Tenor war: „Der Konsul war unfähig / hatte Pech / schlechtes Wetter.“ Das ist typisch Rom: Niederlagen werden personalisiert und nicht systemisch analysiert. Also kein Umdenken, nur Schuldzuweisung. Die Römer hatten ein Barbarenschema im Kopf, ja ihr Denken war geradezu brutal schablonenhaft: Barbaren = unkoordiniert, kurzfristig emotional, militärisch unterlegen. Die Siege der Kimbern? Wurden als Zufall oder Überzahl oder Fehlführung erklärt. Was Rom nicht verstand war, dass hier keine Räubertruppe, sondern eine kampffähige Großgesellschaft mit Dauerprojekt „Migration“ unterwegs war. Bei den Römern dagegen war jedes Kommando ein Karriereprojekt. Das Konsulssystem war Gift fürs Lernen:

• Konsul = 1 Jahr Amtszeit

• danach: Triumph oder politische Bedeutungslosigkeit

Folge:

• niemand wollte defensiv agieren

• niemand wollte abwarten

• jeder wollte den schnellen Sieg. Langfristige Strategie? Fehlanzeige.

Rom, also der Senat (SPQR), wechselte Generäle statt Methoden. Zwischen 113 und 105 v. Chr. passierte folgendes:

• mehrere römische Heere

• mehrere Niederlagen

• immer gleiche Taktik

Was NICHT geändert wurde:

• Aufstellung

• Marschdisziplin

• Logistik

• Aufklärung

• Gegnerverständnis

Was geändert wurde:

• der Name auf dem Feldherrnhelm

Kurze Wiederholung

Nach Noreia: Warum nicht nach Italien?

Nach dem Sieg wären die Alpen offen gewesen. Dennoch ziehen die Kimbern:

• nach Norden und Westen

• nicht nach Süden

Gründe dafür sind, und ich nehme die Seherinnen komplett raus, ich glaube nicht, dass sie in dem Moment „weisungsbefugt“ waren. Zuviel stand auf dem Spiel:

-Alpenquerung mit Tross = extrem riskant

-Norditalien = dicht besiedelt, befestigt

-Rom = politisch-militärischer Albtraum für Siedler und logistisch unattraktiv für eine wandernde Großgruppe

Die Kimbern handeln rational im Rahmen ihrer Ziele. Rom selbst lag weit südlich, hinter den Alpen mit organisierten römischen Bündnissystemen und befestigten Städten. Für eine Wanderbewegung war das kein realistisches Zielgebiet. Antike Quellen (u. a. Florus) deuten an: Die Kimbern verlangten Land oder Durchzug. Römer und andere Völker lehnten ab. Das führte zu Kämpfen, Weiterziehen, Richtungswechseln.

Weitere nutzlose Siege

Man bewegte sich jetzt, wir reden von 109 v. Chr., über Helvetien, Richtung Mittellauf der Rhone. Einige Kimbern wurden nach Rom gesandt: Sie wurden zwar naturgemäss römisch-herablassend behandelt, aber es wurde vage zugesagt, dass sie doch in Hispania Land finden können. In der Zwischenzeit wurde der Konsul J. Silanus mit vier Legionen an die Rhone geschickt und dieser erlitt an einem nicht genauer bekannten Platz in Gallia Transalpina eine noch grössere Niederlage als Carbo 4 Jahre zuvor. Sieg Nummer zwei. Auch jetzt hatten die Kimbern daraus nichts gemacht und zogen planlos von A nach B in Südgallien, bevor sie sich dann doch entschlossen, Richtung Rom zu ziehen. Am Unterlauf der Rhone bei Arausio trafen sie 105 v. Chr. auf den Konsul A. Scaurus, der eine von drei Armeen, dort wartend, befehligte. Er wurde während der Schlacht gefangen und wegen vorheriger Grossmäuligkeit bzw. Verhöhnung der Kimbern hingerichtet. Boiorix, der kimrische König, liess ihn erbost töten, weil er die Kimbern davor gewarnt hatte, die Alpen zu überqueren, denn die Römer „seien unbesiegbar“.

Ich zähle 3:0 für Germanien. Die anderen zwei Armeen wurden von zwei rivalisierenden Feldherren geführt, die, man glaubt es kaum, nicht miteinander sprachen, aber gleichfalls die Kimbrischen Unterhändler verhöhnten. Auf solche Frechheiten gab es von einem derart kampfgestählten Grossverband nur eine Antwort: Sofortiger Angriff und totale Auslöschung des Gegners (diesmal kam kein Gewitter dazwischen). Das sah dann so aus: 80 000 Legionäre fielen in der Schlacht und 40 000 Gefangene wurde danach erhängt, erschlagen oder ertränkt, da das den Göttern bei Sieg zuvor als Opfer versprochen wurde. Alles andere, wie Waffen, Geld etc. wurde verbrannt oder in die Rhone geworfen. Das geschah am am 6. Oktober 105 v. Chr. und es steht 4:0.

Aufspaltung: Kimbern, Teutonen, Ambronen

Was haben die Germanen nach ihrem vierten Sieg in Folge daraus gemacht? Wieder nichts! Niemand war mehr da, sie aufzuhalten, doch sie vertaten ihre Chance, ein Reich zu übernehmen, so wie es die Langobarden oder Franken später taten, die die vorhandenen Strukturen nicht zerstörten und nur in geringem Maße germanische Eigenheiten in den Verwaltungsapparat einfließen ließen. Die drei Stämme trennten sich nun aus verschiedenen Gründen: Die Kimbern gingen nach Nord-Hispania, dann kehrten sie um, wo sie wieder an der unteren Seine mit Ambronen und Teutonen zusammentrafen, um sich nach zwei Jahren wieder zu trennen. Die Wanderbewegung differenziert sich aus verschiedenen Gründen. Teutonen blieben in Gallien, Kimbern gingen Richtung Westen, später Iberien. Das ist kein Zerfall, sondern Ressourcenmanagement. Ich nehme an, dass sie sich aufgespaltet haben, um mehr Möglichkeiten zu finden und dass der gallische Wald für eine Marschsäule von 300 000 Leuten einfach zu dicht war.

Gallien und Iberien: Warum hier? Diese Räume bieten geringere politische Zentralisierung. Es gab bestehende keltische Netzwerke und hohes landwirtschaftliches Potenzial. Aber es kam auch hier zu keiner dauerhaften Aufnahme. Man fand Konflikte und Abwehr. Die Kimbern werden weitergetrieben.

Und was ist mit der Rückkehr Richtung Alpen? Die Antwort liegt in der Logik der Zwangsbewegung: Als sich auch im Westen keine stabile Lösung ergibt, kehren Teile der Gruppe in Richtung Alpen aus Mangel an Alternativen zurück Nicht aus Zielstrebigkeit, sondern weil Migration ohne Ankunft zur Kreiselbewegung wird.

Marius: Warum sich jetzt alles ändert

Arausio (105 v. Chr.) war der bisherige Tiefpunkt der römischen Aussenpolitik. Zwei römische Heere, die uneinig, rivalisierend und komplett koordinationslos agierten, mit dem Ergebnis einer der schlimmsten Niederlagen in Roms Geschichte. Eine existenzielle Panik griff um sich, im Senat, beim Plebs. Erst jetzt wurde erkannt:

• Systemkrise

• Reformdruck

• Öffnung für Neues. Marius reformiert nicht „aus Genialität“, sondern weil:

• Rom keine Alternative mehr hat

Wer war Marius?

Gaius Marius war eine der prägendsten Gestalten der späten römischen Republik; er verkörpert den Übergang von der traditionellen Bürgerarmee zu einem professionalisierten Massenheer. Geboren 157 v.u.Z. in Arpinum entstammte er keiner alten Adelsfamilie, sondern gehörte dem mittellosen Ritterstand an. Sein Aufstieg war daher bereits ein Bruch mit den politischen Konventionen Roms. Militärische Erfahrung sammelte er früh, unter anderem im Numantinischen Krieg in Spanien und später als Legat im Jugurthinischen Krieg in Nordafrika. Dort zeigte sich nicht nur seine militärische Begabung, sondern auch seine Fähigkeit, die Unzufriedenheit der einfachen Soldaten politisch zu nutzen. 107 v.u.Z. wurde er erstmals zum Konsul gewählt, ein Amt, das er ungewöhnlich oft, nämlich sechs Mal, bekleiden sollte. Die eigentliche historische Bedeutung des Marius liegt jedoch in seiner Heeresreform. Angesichts langwieriger Kriege und eines Mangels an besitzenden Wehrpflichtigen öffnete er das Heer für Besitzlose, die sogenannten capite censi (lat. „nach dem Kopf geschätzten“), der niedrigsten Klasse Roms. Damit veränderte sich der Charakter der Armee grundlegend.

Der Soldat kämpfte nun nicht mehr primär für die Republik, sondern für seinen Feldherrn, von dem Sold, Beute und spätere Versorgung abhingen. Diese Entwicklung hatte weitreichende politische Folgen, die erst später in der Kaiserzeit 100 Jahre später voll sichtbar wurden. Zentral für die militärische Umgestaltung war die Durchsetzung der Kohortenstruktur. Das ältere manipularische System, das auf drei Linien und relativ kleinen taktischen Einheiten beruhte, hatte sich in den unübersichtlichen Kriegen gegen Numider und Germanen als zu komplex erwiesen. Marius machte die Kohorte zur grundlegenden taktischen Einheit der Legion. Eine Legion bestand nun in der Regel aus zehn Kohorten. Jede Kohorte setzte sich aus sechs Zenturien zusammen, die jeweils ungefähr achtzig Mann umfassten, sodass eine Kohorte auf etwa 480 Soldaten kam. Die erste Kohorte war häufig stärker und besaß besonderes Prestige. An der Spitze jeder Zenturie stand ein Centurio, während der ranghöchste Centurio der Legion, der primus pilus, eine Schlüsselrolle in Führung und Disziplin einnahm. Diese Struktur erhöhte die Beweglichkeit und Schlagkraft der Legion erheblich. Befehle konnten schneller weitergegeben werden, Formationen flexibler angepasst werden, und die Soldaten kämpften in größeren, stabileren Verbänden. Ergänzt wurde dies durch eine einheitliche Ausrüstung und intensives Training, was den römischen Legionär zu einem professionellen Kämpfer machte. Marius’ Reformen bewährten sich besonders in den Kriegen gegen die Kimbern und Teutonen, die Rom zuvor an den Rand einer Katastrophe gebracht hatten. So steht Gaius Marius nicht nur für militärischen Erfolg, sondern für einen tiefgreifenden Wandel des römischen Staates. Seine Heeresreform schuf die Grundlage für Roms weitere Expansion, untergrub jedoch zugleich die republikanische Ordnung,indem sie das Heer enger an einzelne Feldherren band. Damit war Marius Wegbereiter sowohl für die Macht Roms als auch für die Krisen, die schließlich zum Ende der Republik führten.

Dieser Mann stellte um 104 v. Chr. ein neues Heer aus der römischen Unterschicht auf und drillte es mind. ein Jahr speziell zur Bekämpfung der Germanen. An der unteren Rhone wartet er ein weiteres Jahr, man kann es fast nicht glauben, aber die Überlieferungen sind eindeutig.

Im Sommer 102 v.Chr. kam es zur Doppelschlacht bei Aqua Sextia gegen die Ambronen und Teutonen.

Marius änderte die Spielregeln. Nicht „Ehrlichkeit“ entschied, sondern Dauertraining, Marschdisziplin, flexible Taktik, gezielte Nutzung von Gelände und Trennung von feindlichen Teilgruppen. Die Germanen verloren nun, nicht weil sie schlechter kämpften, sondern weil sie strategisch ausgespielt wurden. Die Römer haben vorher nichts gelernt, weil ihr politisch-militärisches System Erfolg belohnte, nicht Anpassung. Niederlagen galten als persönliche Schande, nicht als Lernmaterial. Erst als die Hütte wirklich brannte, ließ Rom jemanden machen, der gegen römische Gewohnheiten dachte.

Hier ein Schlachtbericht, etwas prosaisch, aber doch realistisch:

Die Sonne stand schon tief über den staubigen Hügeln von Aquae Sextiae, als sich das Schicksal Roms entschied. In der trockenen Hitze der gallischen Landschaft lagerte das Heer der Teutonen und Ambronen – ein endlos scheinender Zug von Kriegern, Frauen und Kindern, der wie eine wandernde Welt aus Holz, Eisen und Fell wirkte. Ihr Schlachtruf hallte über die Ebene, roh und furchteinflößend, als wollten sie selbst die Götter herausfordern. Doch über den Hügeln lauerte Gaius Marius. Der römische Feldherr hatte sein Heer mit eiserner Disziplin geformt. Tage zuvor hatte er die Provokationen der Barbaren schweigend ertragen, ihre Beleidigungen und Drohungen unbeantwortet gelassen. Seine Soldaten murrten – bis Marius den Moment wählte. Er kannte das Gelände, kannte die Ungeduld des Feindes. Und er wusste, dass Hochmut der erste Schritt in den Untergang war. Als die Ambronen, die die Nachhut der Teutonen bildeten, ungestüm zum Fluss hinabstürmten, um Wasser zu schöpfen, trafen sie auf römische Hilfstruppen. Ein Wortwechsel, ein Stoß – dann brach die Hölle los. Schwer bewaffnete Römer trafen auf brüllende Krieger, Schilde krachten, Speere bohrten sich in Fleisch. Der Ruf „Ambrones!“ wurde zum Kampfschrei – und zum Totengesang.

Am übernächsten Tag entfaltete sich die volle Gewalt der Schlacht. Die Teutonen rückten vor, überzeugt von ihrer Überzahl, doch zählen war nicht ihre Stärke und die Römer waren in der Überzahl. Da gab Marius das Zeichen. Aus den Wäldern brach eine römische Truppe hervor, die er heimlich in der Nacht positioniert hatte. Von hinten angegriffen, gerieten die Germanen in Panik. Vor ihnen die Legionen, hinter ihnen der Tod. Staub verdunkelte den Himmel, Schreie übertönten das Klirren der Waffen. Die Erde sog das Blut Tausender auf. Was folgte, war kein Kampf mehr – es war ein Gemetzel. Die teutonischen Frauen haben sich am Ende selbst und ihre Kinder getötet, um der römischen Gefangenschaft zu entgehen. Der Boden von Aquae Sextiae war übersät mit Leichen, zerbrochenen Schilden und dem Ende einer Völkerwanderung. Plutarch berichtet von 100 000 toten Teutonen. Es müssen gleichviel Römer gewesen sein. Doch Rom hatte gesiegt.

Mit dieser Schlacht rettete Marius nicht nur Italien, sondern auch den Glauben an die Unbesiegbarkeit der römischen Legionen. Es stand jetzt 4:1.

Die Schlacht von Vercellae, 101 v. Chr.

Die Kimbern, die ja von Hispanien wieder zurück waren und nun entlang der Alpen über den Brenner Richtung Rom zogen, schlugen erstmal ein Heer unter Konsul Catalas in die Flucht, wir haben es jetzt 5:1, und wollten nun in der Po-Ebenen sesshaft werden. Marius eilte ihnen entgegen, und forderte sie auf, zu verschwinden, sonst droht das Schicksal der Teutonen. Es war ein Jahr nach Aqua Sextia vergangen, und die Kimbern hatten keine Ahnung davon, doch Marius präsentierte ihnen den gefangenen Teutonenkönig Teutobaod, der sie auf den neuesten Stand brachte. Jetzt kommt wieder so eine Situation, von der man sich fragt, was das soll: Der noch junge Kimbernkönig Boiorix forderte die Römer auf, Ort und Zeit der Schlacht zu bestimmen, wie blöd kann man sein, und Marius wusste das wohl zu nutzen.

Am 30. Juli 101 v.Chr kam es zur Schlacht am Oberlauf des Pos

Der Morgen über den Campi Raudii war trügerisch still. Nebel lag flach über der Ebene nahe dem Oberlauf des Po, doch darunter sammelte sich das größte Heer, das Italien seit Menschengedenken bedroht hatte: Die Kimbern. Männer von riesenhafter Gestalt, mit hellen Haaren und eisernen Waffen, standen Schulter an Schulter. Sie wussten, dass es kein Weiterziehen mehr gab. Vor ihnen: Rom. Hinter ihnen: nichts. Niemand sollte fliehen, niemand zurückbleiben. Entweder Sieg oder Untergang. Auf der anderen Seite der Ebene standen die römischen Legionen unter Gaius Marius und Quintus Lutatius Catulus. Diszipliniert, schweigend, in festen Reihen. Die Sonne stieg höher, und Marius hatte seinen Vorteil berechnet: Der Wind blies den Staub den Kimbern entgegen, das Licht blendete ihre Augen. Die Natur selbst schien auf römischer Seite zu stehen. Dann begann der Vormarsch. Mit donnerndem Schritt setzten sich die Kimbern in Bewegung. Ihre Schilde bildeten eine Wand, ihre Schlachtrufe ließen die Erde erzittern. Doch als sie auf die römische Front trafen, zerbrach ihre Wucht an Stahl und Ordnung. Die Pilum-Würfe der Legionäre durchschlugen Schilde und Körper, machten Waffen unbrauchbar, rissen Lücken in die geketteten Reihen. Die Römer stießen vor, Schild an Schild, Schwertstöße kurz und tödlich. Staub, Blut und Schreie vermischten sich zu einem einzigen Chaos. Als die kimbrische Front zusammenbrach, war kein Entkommen mehr möglich. Die römische Kavallerie fiel ihnen in die Flanken, während die Legionen unaufhaltsam nachdrängten. Der Kampf dauerte Stunden, doch der Ausgang stand fest. Am Ende bedeckte ein Meer aus Leichen die Ebene. Antike Quellen sprechen von Zehntausenden Toten, wohl 70 000. Die kimbrischen Frauen haben sich – wie schon zuvor die Teutonen und Ambronen bei Aquae Sextiae – selbst getötet, um nicht in römische Gefangenschaft zu geraten. Plutarch berichtet furchtbare Dinge: Römische Soldaten haben Kinder getötet, nur Männer, Frauen und Jugendliche wurden in die Sklaverei geführt-60 000. Plutarch schreibt sinngemäß, die kimbrischen Frauen hätten sich „mit Ketten und Stricken an die Wagen gebunden und untereinander verbunden“. Mütter töteten zuerst ihre Kinder, um sie der Sklaverei zu entziehen – dann sich selbst. Manche erhängten sich an den Deichseln der Wagen, andere stürzten sich mit ihren Kindern in den Tod. Es war kein Akt der Verzweiflung allein, sondern ein letzter, bitterer Ausdruck von Freiheit in einer Welt, die sie verloren hatten.

Mit der Schlacht von Vercellae endete die Bedrohung durch die Kimbern endgültig. Rom war gerettet, und Gaius Marius wurde zum sechsten Mal Konsul zum erhoben, unerhört für römische Verhältnisse. Endstand 5:2, doch der Preis war furchtbar: Der Oberlauf des Pos hatte den Tod eines Volkes gesehen – gekettet aus Mut, gefallen aus Verzweiflung.

Bild unten: Gemälde von Giovanni Battista Tiepolo, Kimbern gegen Römer

Aquae Sextiae und Vercellae: Entscheidung ohne Gnade

Bei Aquae Sextiae und Vercellae zwang Rom die Kimbern in Schlachten, die sie verlieren mussten. Die Kimbern verlieren nicht, weil sie „schlechter“ sind, sondern weil:

• sie als Wanderverband nicht regenerieren können

• sie getrennt werden

• sie zur Schlacht gezwungen werden

Rom gewinnt nicht moralisch, sondern strukturell. Warum die Kimbern trotz Stärke unterlagen: Sie führten keinen Total- oder Vernichtungskrieg.

Die Kimbern führten Schlachten, nicht Feldzüge. Sie wollten durchziehen, verhandeln, siedeln und vernichteten den Gegner nicht systematisch. Rom dagegen führte politisch geplanten Krieg mit dem Ziel, den Gegner als Faktor zu eliminieren, inklusive Täuschung, Erschöpfung, Nachsetzen. Das ist kein Moralurteil – das ist ein Systemunterschied.

Die Kimbern kämpften als Wanderverband. Das ist entscheidend: Familien, Wagen, Vieh, interne Entscheidungsprozesse, begrenzte Regenerationsfähigkeit. Rom kämpfte mit austauschbaren Legionen, Nachschub, Rekrutierungsreserven, staatlicher Kriegsökonomie. Die Zeit arbeitete immer gegen die Kimbern.

Schluss: Der Weg der Kimbern als Lehrstück

Die Kimbern waren kein primitiver Gegner, sondern eine der gefährlichsten nichtstaatlichen Militärbewegungen, denen Rom je begegnete. Dass Rom Jahrzehnte später noch Angst vor „Germaneneinfällen“ hatte, zeigt, wie tief das saß.

Der Furor teutonicus liess Rom zittern. Der Weg der Kimbern ist kein Scheitern aus Dummheit oder Naivität.

Er ist das Ergebnis eines Zusammenstoßes zwischen:

• einer mobilen Gesellschaft auf Existenzsuche

• und einem expansiven Staat mit Sicherheitsparanoia

Die Kimbern scheiterten nicht an mangelnder Stärke, sondern an der Tatsache, dass Migration gegen einen organisierten Staat auf Dauer nicht gewinnen kann.

Die Germanen haben dazumal ihre Leben teuer verkauft, denn mind. 250 000 Legionäre in den zwanzig Jahren Wanderschaft kamen ebenfalls um, sie haben fünf konsularische Heere besiegt und vernichtet, sie haben den Grundstein für so einiges, was folgte, gelegt. Denn obwohl Rom noch nicht zur vollen Grösse erwachsen, war nach der Heeresreform die Grundlage für Cäsarentum, Prätorianerkaiser und darauf folgende innere Zerstörung gelegt worden, und das ist das Verdienst der Kimbern, Teutonen und Ambronen. Ruhm und Ehre meinen Ahnen!